发布日期:2025-11-05

阅读:

近日,湖北大学化学化工学院严大峰副教授与湖南大学王双印教授课题组合作,在电催化碳氮偶联领域取得重要进展,相关成果先后发表在Angewandte Chemie、 Journal of the American Chemical Society等期刊。电催化技术催化硝酸根与CO2碳氮偶联,可以避开合成氨这一中间步骤,实现C-N键绿色可控构筑与尿素分子的直接合成。不仅简化了合成路径,还实现了硝酸盐污染物的资源化利用,为能源、农业、医药和精细化工合成提供了重要化学品。

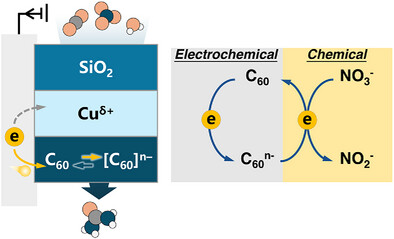

高效稳定的催化剂活性中心对促进电催化尿素合成至关重要。团队提出通过电化学步骤与化学步骤的耦合,利用富勒烯(C60)作为电化学还原过程中的氧化还原活性电子介质,有效抑制了带正电铜位点(Cuδ+)的不可逆还原失活。具有电子接收能力的富勒烯形成离子(C60n–),与硝酸根离子发生自发化学氧化还原反应,生成亚硝酸根离子并再生中性C60(C60n–+ NO3–→ C60+ NO2–)。该循环机制在优化整体反应路径的同时实现了电子传递闭环。尿素产率显著提升至385.9 mmol h−1g−1,并展现出长期稳定性。本成果以题为“Closing Electron Transfer Loop to Boost Electrocatalytic Urea Synthesis”发表在国际顶级期刊《Angewandte Chemie》上,化学化工学院严大峰副教授为共同通讯作者。

图 1尿素电合成过程电子转移闭合过程示意图

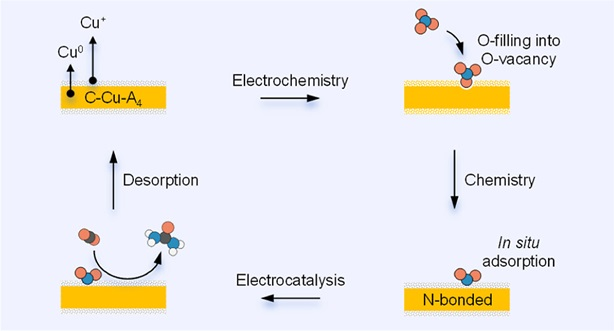

团队进一步通过新型电化学-化学循环策略,非晶态氧化铜包覆的晶态铜纳米线可实现0.89 mol h–1g–1的破纪录尿素产率。机理研究揭示了三步催化循环:电还原生成零价铜和氧空位;氧空位通过氧原子插入介导硝酸盐活化,自发产生氮键合亚硝酸盐(*NO2)同时将Cu0氧化为催化活性位点Cu+;Cu+催化*NO2与CO2间的碳氮偶联生成尿素分子。该路径规避了传统速率限制步骤的硝酸盐还原过程,将尿素合成的电子转移数从16e–降至12e–。值得注意的是,直接使用亚硝酸盐无法生成Cu+或氮键合中间体,反而形成氧键合物种并显著降低碳氮偶联活性,这一发现颠覆了传统认知。相关成果以题为“Achieving Record-Breaking Urea Synthesis on Crystalline-Amorphous Hybrid via Electrochemical-Chemical ”发表在国际顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》上,化学化工学院严大峰副教授为共同第一作者。

图 2电化学-化学耦合的尿素电合成过程示意图

严大峰副教授长期致力于电催化与电合成的相关研究,着重于惰性小分子的高效活化、高性能碳氮偶联催化剂设计及其机制解析、电催化反应器开发等。目前已累计发表学术论文70余篇,被引用10000余次(谷歌学术),H指数39。自2022年入职湖北大学化学化工学院以来,先后以第一作者或通讯作者在Angewandte Chemie(2)、 Advanced Materials、Journal of the American Chemical Society等国际顶级期刊发表多篇论文。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202517450